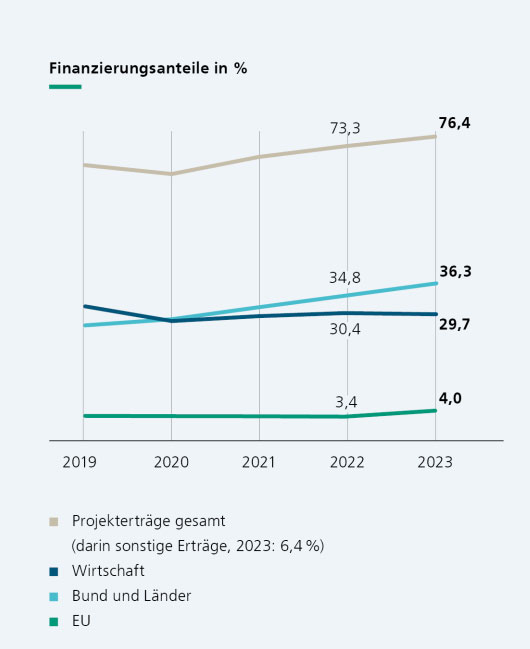

Finanzierung der Fraunhofer-Gesellschaft

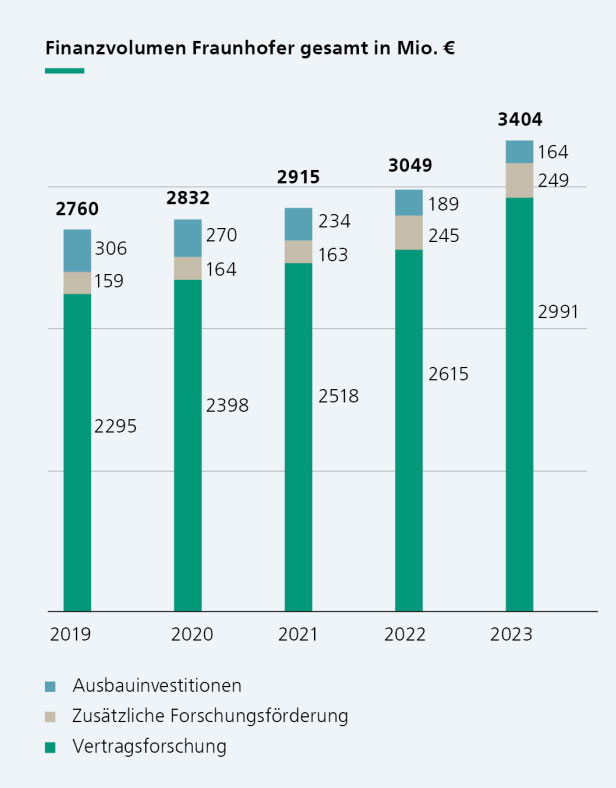

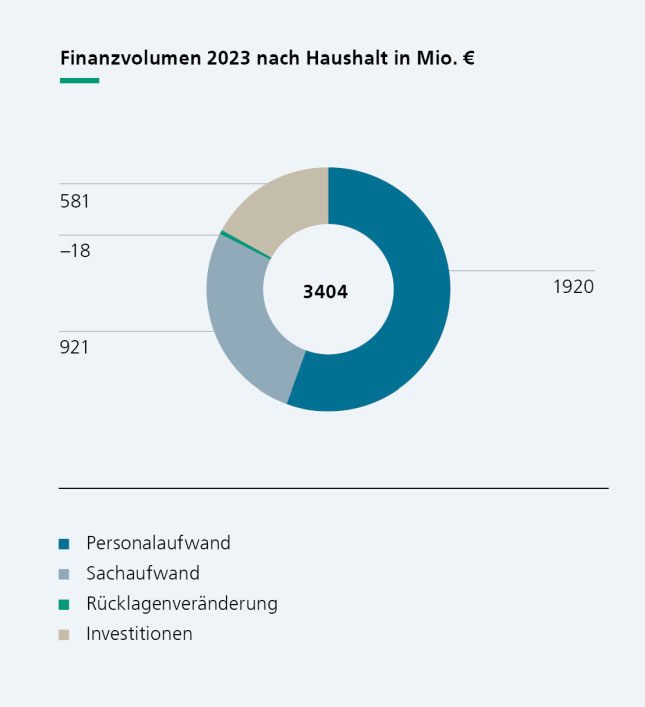

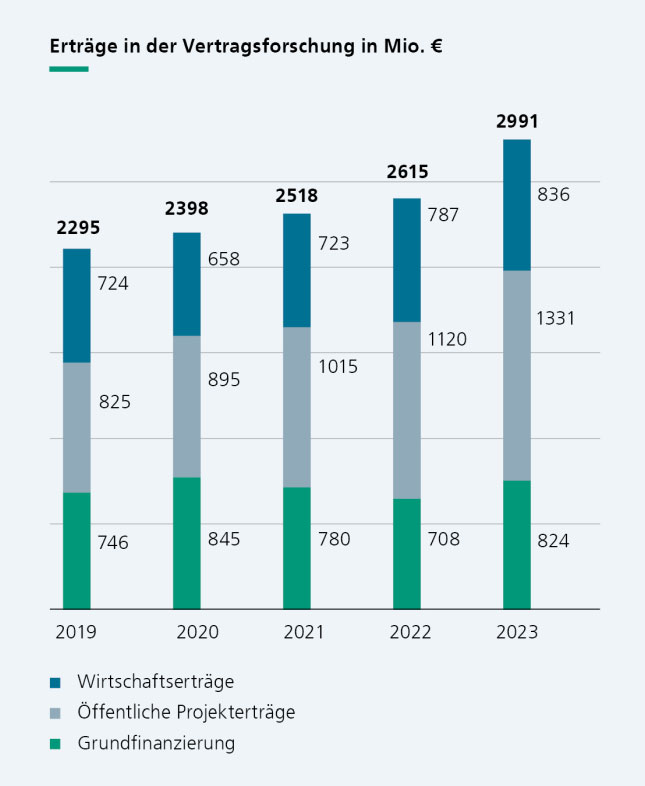

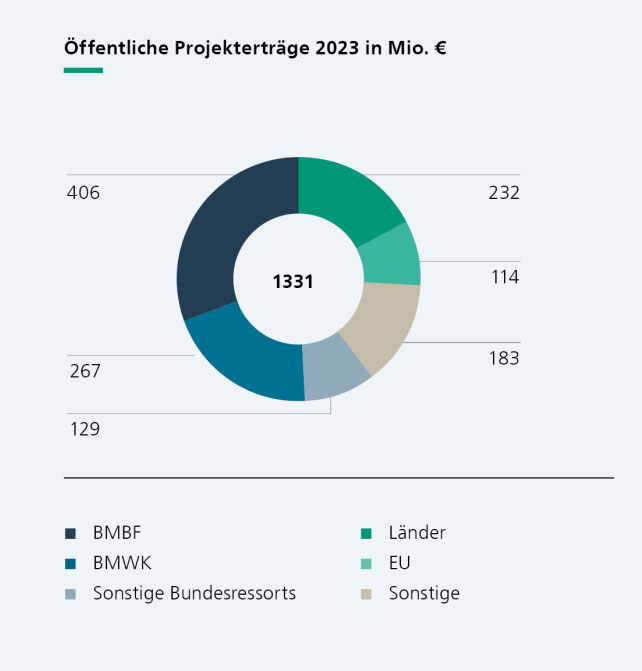

Die Finanzierung der Fraunhofer-Gesellschaft basiert auf den drei Säulen Grundfinanzierung, Finanzierung aus Aufträgen der Wirtschaft sowie öffentliche Projektfinanzierung. Als gemeinnützige Organisation verfolgen wir keine finanziellen Gewinnziele, Überschüsse werden satzungsgemäß zur Förderung der Wissenschaft eingesetzt. Die Grundfinanzierung, die Fraunhofer als institutionelle Förderung von Bund und Ländern erhält, wird gemäß unserer Mission für Forschung und Entwicklung zum Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft eingesetzt.

Die Fraunhofer-Gesellschaft betreibt zahlreiche Institute und Forschungseinrichtungen in Deutschland. Rund 70 Prozent des Leistungsbereichs Vertragsforschung erwirtschaftet die Fraunhofer-Gesellschaft mit Aufträgen aus der Industrie und mit öffentlich finanzierten Forschungsprojekten. Rund 30 Prozent werden von Bund und Ländern als Grundfinanzierung beigesteuert, damit die Institute Problemlösungen entwickeln können, die erst in fünf oder zehn Jahren für Wirtschaft und Gesellschaft aktuell werden.