Winds of Change

Webspecial Fraunhofer-Magazin 1.2022

1. Das Projekt

Den Wind auf dem Meer einfangen und seine Energie in Strom umwandeln? Die Idee hat viel Überzeugendes. Die Vorteile gegenüber dem Landwind: Fern der Küsten weht er nicht nur stärker, sondern auch sehr viel stetiger. Offshore-Anlagen produzieren deshalb im Schnitt doppelt so viel Energie wie ihre Pendants und tragen erheblich bei zur Verlässlichkeit der erneuerbaren Energien. Außerdem gibt es in den Ozeanen keine Anwohner, die sich über den Lärm der Rotoren beschweren, oder Bürgerinitiativen, die auf Abstand zum Ortskern pochen. Und damit weniger Rechtsverfahren, die den Ausbau der Windenergie abbremsen. Viel Rückenwind also – einerseits. Auf der anderen Seite ist die Netzanbindung von Offshore-Windparks eine technische Herausforderung. Die langen Wege, die der Strom bis an Land zurücklegen muss, schlagen sich in Übertragungsverlusten nieder. Wenn aber, laut Nationaler Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, grüner Wasserstoff (H2) eine Schlüsselfunktion für die deutsche Energiewende einnehmen soll, warum dann die Wasserstoff-Produktion nicht gleich dorthin verlegen, wo sich Wasser und Windenergie verbinden?

Das Leitprojekt H2Mare

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) untersucht genau diese Möglichkeit. Die direkte Kombination von Windkraftanlage und Elektrolyseur – jener Vorrichtung, in der Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird – hat das Potenzial, die Kosten der H2-Herstellung deutlich zu senken und das Element somit für viele Anwendungsmöglichkeiten nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch interessant zu machen.

Neben Siemens Energy ist die Fraunhofer-Gesellschaft Hauptkoordinator des Großvorhabens H2Mare. Eines der vier Unterprojekte ist das mit 3,5 Millionen Euro vom Bund geförderte Vorhaben H2Wind. Im Zentrum steht dabei ein kompakter Elektrolyseur, der direkt in eine Windkraftanlage integriert werden kann. Doch bis das so weit ist, müssen noch viele Fragen geklärt werden. Wie muss so ein Elektrolyseur beschaffen sein, um in der rauen Offshore-Umgebung bestehen zu können? An welcher Stelle lässt er sich am besten in die Anlage einbauen? Wie muss das Meerwasser aufbereitet werden, um als Ausgangssubstanz für Wasserstoff zu dienen? Wie lässt sich der offshore produzierte Wasserstoff speichern und an Land transportieren?

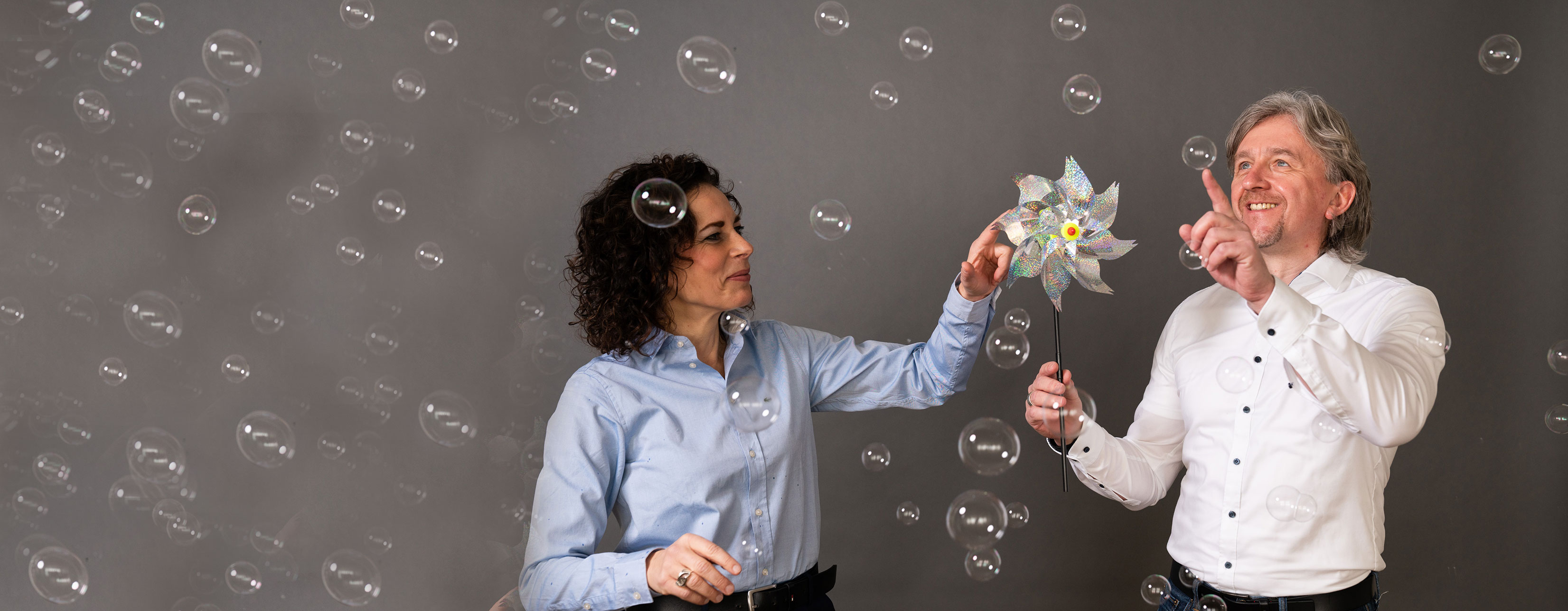

Dr. Ulrike Beyer leitet seit zwei Jahren die TaskForce Wasserstoff am Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU. »Fraunhofer steht an der Schnittstelle zwischen universitärer Grundlagenforschung und der Industrie. Und ist dadurch vor allem in der Lage, den aktuellen Forschungsstand aufzugreifen, zielgerichtet zu modifizieren und einen schnellen Markthochlauf zu gewährleisten«, sagt die promovierte Wirtschafts- und Maschinenbauingenieurin.

Zeit spielt eine große Rolle bei H2Wind. 2021 gestartet, sollen bereits 2025 Lösungen für Offshore-Elektrolyseure präsentiert werden. Eine Frist, die Beyer für ambitioniert, aber machbar hält: »Das Thema Wasserstoff treibt uns bei Fraunhofer nicht nur beruflich, sondern auch persönlich voran. Dafür geht man auch schon mal in den anaeroben Bereich, wenn nötig«, nimmt die 51-Jährige die Herausforderung sportlich. Und sie freut sich nicht nur für ihr Institut mit den Standorten in Chemnitz, Dresden, Wolfsburg und Zittau: »Wir sehen in der Region Sachsen viele gerade kleine und mittelständische Unternehmen, die bislang im Kfz-Bereich als Zulieferer tätig sind. Mit Blick auf die kommende E-Mobilität suchen alle jetzt nach neuen Geschäftsfeldern. Hier stehen wir in der Verantwortung, indem wir diese Felder für die Industrie vorbereiten.«

Wasserstoff galt lange als der Champagner der Energiewende. Jetzt geht es darum, ihn zum Energy-Drink für die Industrie zu machen. »Im Bereich Elektrolyseur ist momentan nahezu alles Manufaktur«, sagt Mark Richter, Leiter des Geschäftsfeldes »Klimaneutraler Fabrikbetrieb« am Fraunhofer IWU. »Wir müssen deshalb die massenmarkttaugliche Produktion der kompletten Systeme in industriellem Maßstab hinbekommen. Erst dann sinken die Preise. Und von da an wird Wasserstoff eine echte Option für die Industrie.« Es gelte, ergänzt Beyer, einen »Volks-Elektrolyseur« zu erschaffen: funktional und günstig.

Für Fraunhofer sei H2 weit mehr als ein Hype-Thema, konstatiert Mark Richter: »Es ist ein strategisch wichtiges und auch nachhaltiges Forschungsfeld, in dem wir nicht nur Zukunft gestalten, sondern uns auch selbst konstant weiterentwickeln können.« Neben dem Fraunhofer IWU sind die Fraunhofer-Institute für Windenergiesysteme IWES, für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS, für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB und für Chemische Technologie ICT in H2 Wind eingebunden. »Das Thema Wasserstoff diffundiert nahezu durch die gesamte Fraunhofer-Welt, fast jeder kann sich hier einbringen«, so Beyer. Und das, ergänzt Mark Richter, »ist ein cooler Drive, das macht Spaß. Das muss man auch mal sagen.«

2. Das Material

Das Prinzip der Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff durch Strom ist mehr als 200 Jahre alt. Heute wird dies in der Regel über sogenannte PEM-Elektrolyse (Proton Exchange Membran) erreicht. Kernkomponenten sind dabei die zu Stapeln (»Stacks«) geschichteten Elektrolysezellen, die wiederum aus zwei zentralen Komponenten – den Bipolarplatten (BPP) und der Membran-Elektroden-Einheit (Membrane Electrode Assembly, MEA) bestehen. BPP stellen die elektrische Verbindung und den Transport zwischen den Zellen sowie zur und von der MEA sicher, an der die Wasserspaltung stattfindet.

Bipolarplatten werden üblicherweise aus speziellen Edelstählen, Graphit, Titan gefertigt und zusätzlich mit einer Edelmetall-Beschichtung – etwa Gold oder Platin – vor Korrosion geschützt. Das Material und Design der Bipolarplatten ist mitentscheidend für Wirkungsgrad, Wartungsanfälligkeit, Funktionalität und Lebensdauer des Elektrolyseurs. Und all das wiederum ist maßgeblich für die Funktion und Rentabilität eines künftigen Offshore-Elektrolyseurs – weitab vom Land unter extremen Bedingungen.

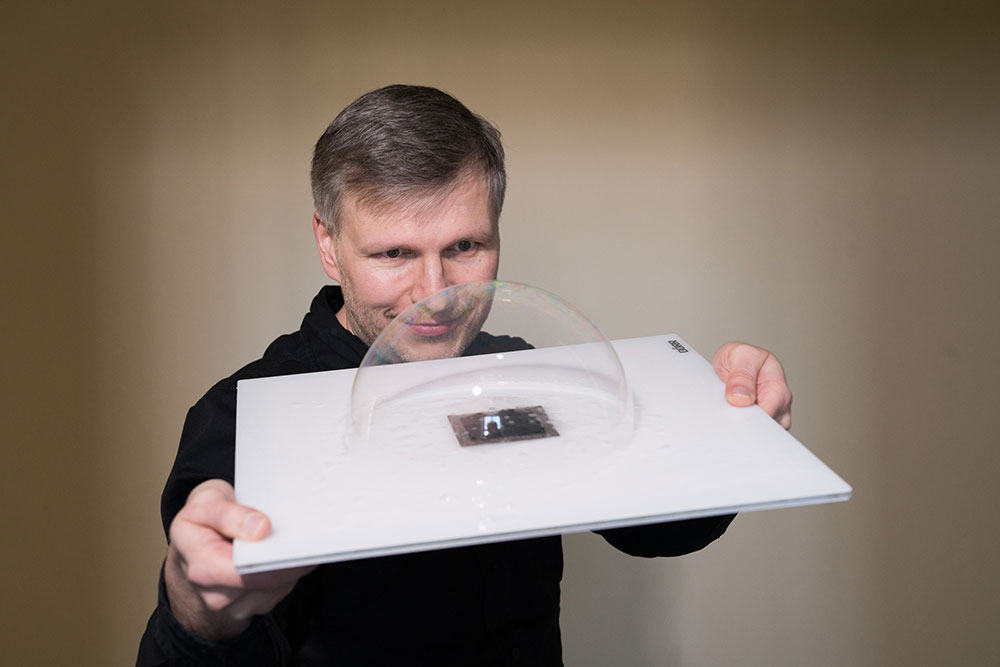

Die Materialfrage steht im Zentrum der Aufgabenbeschreibung von Wolfram Münchgesang vom Fraunhofer IWES. Der promovierte Physiker ist bei H2Wind eine Art Koordinator zwischen dem, was auf Laborebene herausgefunden wird über die Zusammenhänge zwischen Stack-Beschaffenheit und den speziellen Offshore- Anforderungen, der Entwicklung eines Forschungsstacks auf Testebene sowie der Übertragung der Labor- und Testergebnisse auf die industrielle Anwendung. Oder wie es Münchgesang ausdrückt: »Ich bringe die Informationen zusammen, bündle sie und versuche, daraus ein wissenschaftliches Gesamtbild zu entwickeln.«

Auch wenn das Prinzip und die einzelnen Komponenten eines Elektrolyseurs lange bekannt sind, betritt die Wissenschaft mit der Entwicklung eines Offshore-Elektrolyseurs Neuland. Welche Auswirkungen hat es, wenn die Windkraft ganz direkt die für die Wasserspaltung benötigte Energie bereitstellt? Welchen besonderen Belastungen ist das Material offshore ausgesetzt? Wie werden sich etwa Vibrationen oder die mechanische Belastung auswirken auf die Lebensdauer der diversen Bestandteile? Werden nach der Entsalzung des Meerwassers noch Ionen im Wasser sein, die sich im Stack oder anderswo im Elektrolyseur anreichern und dessen Funktion beeinträchtigen könnten? Für all diese Fragen gibt es noch keine standardisierten Testprofile, keine gültigen Skalen. Und weil auf hoher See nicht mal schnell ein Techniker die Anlage warten kann, muss die Materialqualität hoch sein, um der Dynamik eines Offshore- Standorts standzuhalten.

Das Rad dabei neu zu erfinden, ist nicht geplant – schon aus Zeit- und Kostengründen. »Wir gestalten funktionierende Konzepte für den Offshore-Betrieb, testen diese und skalieren sie schließlich für die industrielle Anwendung«, erklärt Münchgesang pragmatisch. Bis dann spätestens 2025 eine möglichst ideale Vorrichtung existiert, die Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspaltet. Im Prinzip also so wie vor mehr als 200 Jahren. Nur eben auf dem Meer. Und damit zukunftsweisend.

3. Der Speicher

Deutsche Offshore-Windparks stehen durchschnittlich 58 Kilometer entfernt von der Küste. Der Strom wird in der Regel über im Meeresboden verlegte Seekabel an Land transportiert. Doch wie lässt sich der künftig offshore produzierte Wasserstoff dorthin bringen, wo er gebraucht wird?

Sebastian Schmidt, Projektleiter am Fraunhofer Hydrogen Lab in Görlitz, entwickelt für H2Wind gemeinsam mit den Projektpartnern Siemens, Mannesmann und weiteren Fraunhofer-Instituten einen für den Offshore-Einsatz geeigneten Röhrenspeicher und wird daran dann verschiedene Nutzungs-Szenarien testen. »Beim Prüfstand wird es vor allem darum gehen, ein Alterungsverhalten zu simulieren durch Be- und Entladung des Speichers in schneller Abfolge«, erklärt der studierte Mechatroniker. Oder anders ausgedrückt: »Verdichteten Wasserstoff reinfüllen, verdichten und wieder ablassen.« Und das immer und immer wieder, als Härtetest für die Zukunft.

Ein Röhrenspeicher, so Sebastian Schmidt, sei dabei eigentlich nichts anderes als eine spezielle Variante der Pipeline: »Man nimmt ein Pipeline-Rohr, das sich bereits für den Transport von H2 bewährt hat, vergrößert den Durchmesser und schweißt links und rechts einen Deckel dran.« Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn die Einzelteile eines solchen Speichers müssen wohl offshore und unter Wasser zusammengeschweißt werden, und das mit maximaler Genauigkeit, um eine möglichst lange Funktionsfähigkeit und sichere Aufbewahrung des Gases zu gewährleisten. Als gelernter Schweißer weiß Schmidt, dass dies keine leichte Aufgabe sein wird.

Zudem herrschen auf See andere Umgebungsbedingungen als an Land, auch darauf müssen Material und Verarbeitung des Röhrenspeichers ausgelegt sein. Korrosion durch Salzwasser ist hierbei ein besonderes Thema. Selbstverständlich geht es bei der Speicherung von Wasserstoff sowie dem Transport an Land – ob nun per Schiff oder Pipeline – neben Qualität und Sicherheit auch um die Kosten. Wie wichtig dieser Faktor ist, erlebt jeder Verbraucher aktuell beim Heizen und Tanken. Die Energie der Zukunft muss bezahlbar sein. »Die für den Offshore-Einsatz neu entwickelten Techniken sollen nicht nur möglichst automatisiert funktionieren, sondern auch robust, überschaubar und günstig sein«, fasst es Schmidt zusammen. Wenn sich die Kosten für die Wasserstoffherstellung nicht bald reduzieren lassen, »ist der große Wasserstoffplan der Bundesregierung in Gefahr, weil die Industrie den Umstieg in der Breite nicht finanzieren kann«.

Auch wenn es immer noch viele Unwägbarkeiten gibt beim Thema Wasserstoff: Für einen Wissenschaftler sei es »ein echter Glücksgriff«, in dieser Phase mit an Bord zu sein, findet Schmidt: »Wir setzen Standards und gestalten Zukunft.« Was kann man sich als Forschender mehr wünschen?

4. Das Wasser

Wer grünen Wasserstoff herstellen will, braucht Wasser und grüne Energie. Auch das macht die Idee einer Offshore-Elektrolyse so bestechend, schließlich herrscht auf dem Meer kein Mangel daran. Für die Herstellung von Wasserstoff im industriell benötigten Maßstab müssten also nicht die kostbaren Süßwasser-Vorräte herangezogen werden. Die Herausforderung liegt dabei allerdings im Detail: Das salzige Meerwasser könnte das Kernstück des Elektrolyseurs – den Stack – nachhaltig schädigen. Das würde nicht nur die Qualität des hergestellten Wasserstoffs spürbar mindern, sondern auch das Wartungsproblem von Offshore-Anlagen verschärfen und die Lebensdauer des Elektrolyseurs deutlich verkürzen. Idealerweise muss also das reichlich vorhandene Meerwasser vor Verwendung aufbereitet werden. Das jedoch verbraucht viel Energie und verschlechtert somit die Nachhaltigkeit und Effizienz der Wasserstoff-Produktion. Was tun?

Fragestellungen wie diesehaben Chemieingenieur Henner Heyen direkt nach seinem Studium an der TU Berlin an das Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES gebracht. Windenergie zu nutzen für die Herstellung von grünem Wasserstoff – diese Idee reizte ihn, am Hydrogen Lab Bremerhaven mitzuwirken. Dass nun mit Leuna und Görlitz zwei Standorte zum Fraunhofer IWES hinzugekommen sind, die entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette forschen, ermöglicht neue spannende Chancen, zukünftige Forschungsfragen gemeinsam zu bearbeiten.

Als Projektleiter ist Henner Heyen nun innerhalb von H2Wind für ein Arbeitspaket zuständig, das sich mit der Wärmeauskopplung aus den Elektrolyseuren befasst. Hier könnte eine Lösung für das energetische Problem der Meerwasser-Aufbereitung zu finden sein. »Die bei der Aufspaltung von Wasser entstehende Abwärme hat bislang die Effizienz von Elektrolyseuren gemindert«, erklärt Heyen. »Anders sähe es aus, wenn wir diese Energie zumindest teilweise abfangen und für die Aufbereitung von Meerwasser einsetzen könnten.« Der Wissenschaftler denkt dabei bereits über H2Wind hinaus: »Die Lösungen, die wir hier für Offshore-Anlagen entwickeln, könnten eines Tages auch zur Wasseraufbereitung verwendet werden in Regionen, in denen Mangel an Trinkwasser herrscht.«

Mit dem bei der Wasserstoff-Produktion entstehenden Sauerstoff hat Heyen bereits ein weiteres »Abfallprodukt« der Elektrolyse im Blick: »An Land gibt es hierfür bereits Interessenten, etwa Krankenhäuser oder Kläranlagen. Für die Offshore-Nutzung suchen wir noch nach sinnvollen Verwendungsmöglichkeiten.«

5. Die Simulation

Mit 28 Jahren ist Tom Schwarting der wahrscheinlich dienstjüngste Fraunhofer- Mitarbeitende im Projekt H2Wind. Bis Mitte 2021 hatte der studierte Informations- und Kommunikationstechniker noch seine berufliche Zukunft in der Luft- und Raumfahrttechnik gesehen und in diesem Forschungsfeld auch seinen Master an der TU Braunschweig gemacht. Als wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Flugführung war er damals in die Polarexpedition MOSAiC involviert, bei dem der Forschungseisbrecher »Polarstern« samt Besatzung ein Jahr lang über das Nordpolarmeer driftete und das dramatische Schmelzen des Meereises dokumentierte. Schwarting wurde klar, dass er künftig doch lieber auf der Seite der CO2-Einsparer arbeiten wollte als auf der Seite der CO2-Verursacher.

Seit April 2021 gehört Tom Schwarting nun zum Team der Zukunftsfabrik des Fraunhofer IWU und dort innerhalb des Projekts H2Wind zu denjenigen, die sich mit der Frage beschäftigen, an welchen Schrauben gedreht werden muss, um die Produktion und Verwendung von grünem Offshore-Wasserstoff sowohl ökologisch als auch ökonomisch voranzutreiben.

Über Simulationsmodelle versucht er, die gesamte Wertschöpfungskette von der Wasserstoff-Elektrolyse auf hoher See möglichst realitätsgetreu abzubilden. In Digitalen Zwillingen werden unterschiedliche Szenarien entwickelt, miteinander verglichen und anschließend bewertet. »Das ist ein bisschen wie ein Kinderspiel, bei dem man Murmeln möglichst effizient hin- und herschiebt«, beschreibt es Tom Schwarting.

Wobei es natürlich alles andere als ein Kinderspiel ist. Groß ist nicht nur die Vielzahl möglicher Einflussfaktoren. Groß ist auch die Herausforderung, die großen Entwicklungen korrekt zu berücksichtigen: Wie entwickeln sich die unterschiedlichen Formen der erneuerbaren Energiequellen? Wie werden die Energiepreise im Jahr 2025 aussehen? Welche Rolle wird Wasserstoff als industrieller Rohstoff, als Energiespeicher oder gar als Wärmelieferant in der Welt von morgen spielen? »Unsere Simulationen basieren auf belastbaren Studien, die Zahlen sind also durchaus fundiert«, erklärt Schwarting. Trotzdem gilt: »Lieber mit Schätzungen arbeiten, als zu spät in die digitale Simulation einzusteigen.« Denn sonst drohe die »Henne-Ei-Problematik«: Kein Unternehmen entscheidet sich für die Wasserstoffproduktion, solange Kosten und Nutzen unklar sind. Doch die finanzielle Seite bleibt unscharf, solange niemand Wasserstoff produziert. Dieser Teufelskreis soll mithilfe der Simulation durchbrochen werden.

»Wasserstoff gilt vielen Menschen derzeit per se als Heilsbringer. Er wird uns aber nur dann retten, wenn wir zuvor genügend grünen Strom für die Wasserstoff-Produktion herstellen«, warnt Schwarting. »Doch mit jedem aufgestellten Windrad kommen wir dem Ziel ein Stück näher.«

Weitere Informationen

- H2Mare: Wie Partner im Leitprojekt H2Mare Wasserstoff direkt auf hoher See produzieren wollen

- Wasserstoff-Leitprojekte des BMBF

- Leitprojekt H2Mare (Pressemitteilung 19.8.2021 Fraunhofer IWES) (iwes.fraunhofer.de)

- Fraunhofer-Leitmarkt Energiewirtschaft

- Fraunhofer Strategisches Forschungsfeld Wasserstofftechnologien

- Leistungszentrum GreenMat4H2 – Nachhaltige Materialien für die Wasserstoffwirtschaft, Rhein-Main-Gebiet